5期生実習合宿を開催しました!

全国から選抜された中学生、高知の海へ!最新3D技術で海洋研究に挑む「探究学習」の新たな形

2025年8月22日~25日 高知県 /高知市・幡多郡大月町

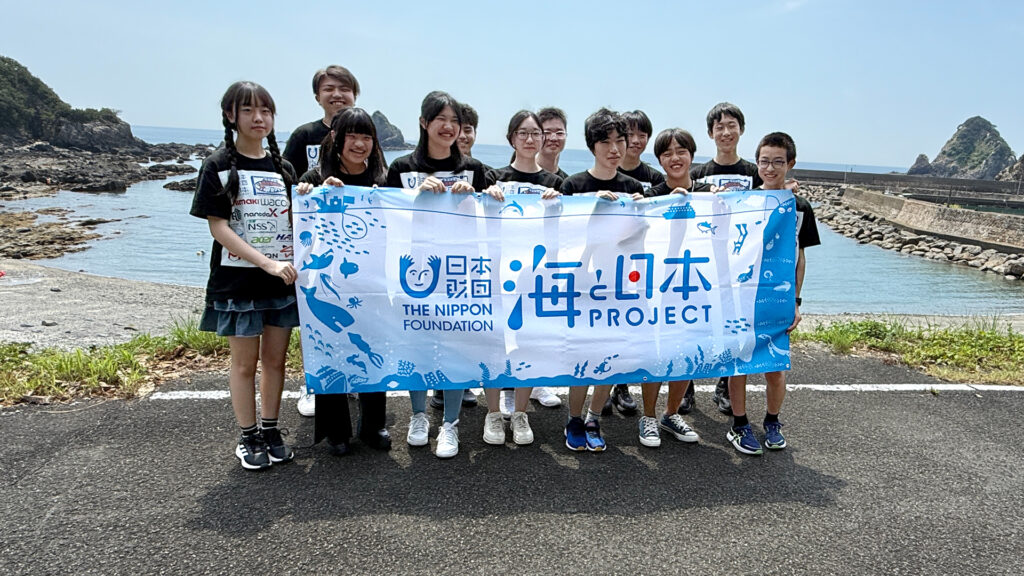

一般社団法人日本3D教育協会は、全国から選抜された中学生11名を対象に、、最新の3D技術を活用した海洋生物の研究を通じて、将来様々な分野で活躍できる人材を育成することを目的とした次世代人材育成プログラム「海洋研究3Dスーパーサイエンスプロジェクト」の5期生実習合宿を、2025年8月22日(金)から25日(月)までの4日間、高知県で実施いたしました。

この取り組みは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる日本財団「海と日本プロジェクト」の一環で開催するものです。

イベント概要

開催概要

全国から選抜された5期研究生が、高知県に集結。3Dフルカラープリンター等を使う製造現場で3D技術基礎を学び、さらに黒潮が育む生命あふれる海をフィールドに、専門家の指導のもと、海洋研究の基礎を学ぶ3泊4日の実習合宿。

日程 :2025年8月22日(金)~8月25日(月)

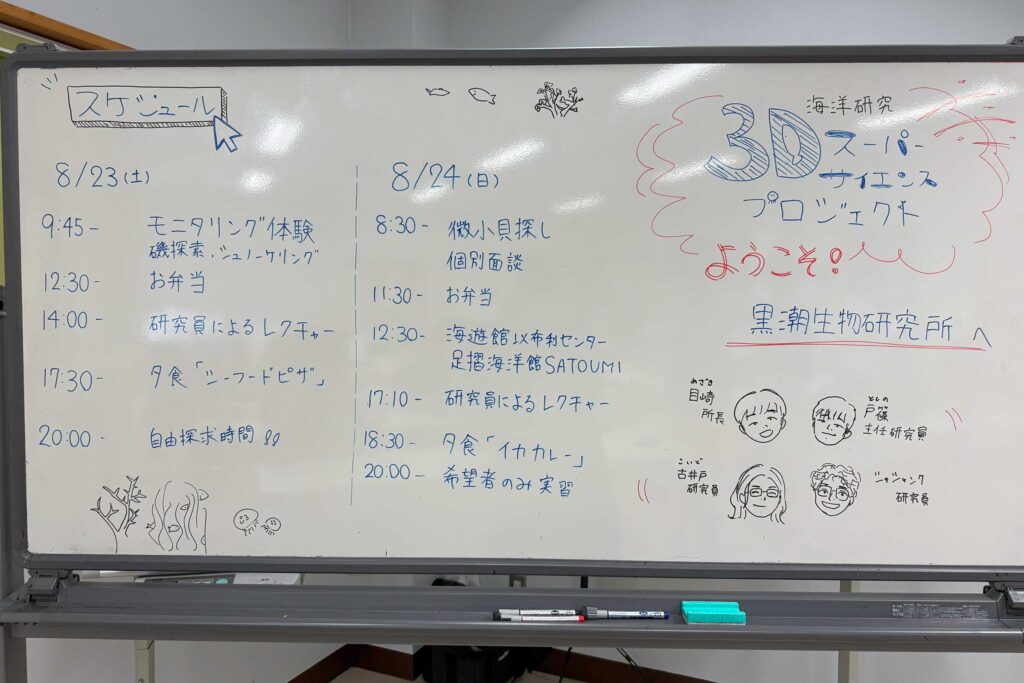

■実習日程

8月22日(金):3D技術基礎実習:株式会社吉本3Dファクトリー

8月23日(金):海洋基礎実習:黒潮生物研究所 研修棟および研究棟・研究所前スルギの浜

8月24日(金):海洋基礎実習:黒潮生物研究所 研修棟および研究棟、大阪海遊館 海洋生物研究所以布利センター、高知県立 足摺海洋館 SATOUMI

開催場所:高知県高知市「株式会社吉本3Dファクトリー」、高知県幡多郡大月町「公益財団法人 黒潮生物研究所」、高知県土佐清水市「大阪海遊館 海洋生物研究所以布利センター」「高知県立 足摺海洋館 SATOUMI」ほか

参加人数:海洋研究3Dスーパーサイエンスプロジェクト 5期研究生 11名(中学1年生~3年生)、研究生OB、講師、スタッフ、協力団体研究員など合計約25名

協力団体:高知県高知市「株式会社吉本3Dファクトリー」、高知県幡多郡大月町「公益財団法人 黒潮生物研究所」、高知県土佐清水市「大阪海遊館 海洋生物研究所以布利センター」「高知県立 足摺海洋館 SATOUMI」ほか

協賛:(五十音順):APPLE TREE株式会社、株式会社エイチ・エー・ティー、Expert Material Laboratories 株式会社、株式会社エヌ エスエス、株式会社サンステラ、ナノダックス株式会社、日本エイサー株式会社、パナソニックセンター東京、株式会社ボーンデジタル、Maxon Computer株式会社、株式会社ミマキエンジニアリング、株式会社ワコム

全国から集まった11名の研究生が、黒潮の海で本格始動

AIの進化が加速する現代において、自ら課題を見つけ、仮説を立て、検証し、創造する力が求められています。本プロジェクトでは、一人ひとりの主体的な探究心を最大限に引き出すため、専門家の指導のもと、3Dモデリング、CTスキャンやフルカラー3Dプリンターといった最先端のデジタル技術を駆使して、海洋生物について研究します。

今年で5期目となる当プロジェクト。昨年を大幅に上回る応募者の中から選ばれた11名の研究生が、生物多様性の宝庫・高知県に集結しました。

7月末の入学式で初顔合わせした仲間たちが再会。お互いの研究テーマについて語り合い、いよいよ本格的な研究がスタートしました。

2025年8月22日のプログラム

九州で突如発生した台風を心配していましたが、研究生たちが集合するころには幸いにも熱帯低気圧に変わり、一安心。

研究生11名は全員元気に、集合場所である高知市の株式会社吉本3Dファクトリーに集まりました。

3D技術基礎実習

最新3D技術を自分の手で

一人1台の高性能PCを使い、3Dスキャンデータから3Dモデルを作成する技術を実践的に学びました。

単なる知識の習得ではなく、「この技術を自分の研究にどう活かすか」を考える、創造的な時間となりました。

早速始まった3D技術基礎実習では、みんな真剣な面持ちで3Dモデリングの基礎を学びました 。これからの研究活動の土台となる重要な時間です。

今日使った3DソフトはZBrush

ずらりと並んだ各種3Dプリンターを順に見て回り、プリント途中の3Dモデルが形となってゆく過程も見ました。

大きなフルカラー3Dプリンターが稼働する様子を見つめる研究生の様子

バス移動

その後、貸切バスに乗り込み、宿泊先である黒潮生物研究所へ向かいました。

長い移動時間も、3期生のOBとして参加してくれている渡邉 翔さんが考えてくれた「絵の伝言ゲーム」で、盛り上がりました 。

本日の夕食

夕食は「レストハウス千竜」で、海の幸が詰まった美味しいごはんをいただきました。

特に、珍しい「カメノテ」が入ったお味噌汁は、初めて見る研究生も多く、興味津々の様子でした。

カメノテとは?

カメノテは、その名の通り亀の手に似た形をした、岩場に付着して生活する甲殻類の一種です。見た目は少しユニークですが、味噌汁や塩ゆでにすると、エビやカニに似た風味の非常においしい出汁が出ます。高知などでは親しまれている食材です。

夕食後、いよいよ合宿の拠点となる黒潮生物研究所に到着

途中、パラパラと降っていた雨も、研究所に着くころにはすっかり止んでいました。

やっと着いた研究所。部屋ではなかなか興奮冷めやらぬ様子でしたが、明日に備えてシャワーを浴び、22時には就寝しました 。

明日からはいよいよ本格的な海洋実習が始まります。

2025年8月23日のプログラム

黒潮の海が教室に

合宿2日目のプログラムも、無事にスタートしました。天気は薄曇りで、暑すぎず絶好の合宿日和です!

合宿の拠点となったのは、高知県大月町にある 黒潮生物研究所の研修棟および研究棟 。

研究所の目の前に広がるのは、まるで天然の水族館のような美しいサンゴの海です。

黒潮の恵みを受けるこの「高緯度サンゴ群集域」は、実は気候変動の影響を最も敏感に反映する場所でもあります。世界的に問題となっているサンゴの白化現象も、ここでは重要な研究テーマです

黒潮生物研究所の成り立ちや活動を知る

まずは黒潮生物研究所の目﨑所長から、研究所の成り立ちや活動についてご紹介いただきました。

『黒潮生物研究所のある高知県大月町は「足摺宇和海国立公園」の指定区域にあり、日本の中でも黒潮の影響を特に強く受けている地域。

サンゴなどをはじめとした、南方系の生き物と温帯の生き物の両方が見られる生物の宝庫』というお話には、海洋生物好きの研究生たちのワクワクする様子が、事務局スタッフにも伝わってきました!

続いて、戸篠主任研究員、古井戸研究員をはじめ、研究所のスタッフの皆様、さらには東京大学や東海大学から実習に来られている学生の方々にもご挨拶をいただきました。

研究所の皆さんが用意してくださった温かいウェルカムボードも迎えてくれ、この合宿が本当に多くの方々に支えられていることを実感します。

研究所が定期的に発行している機関誌「Current(カレント)」やステッカーなどを、研究所オリジナルのエコバッグとともにプレゼントしていただきました。

研究所内 見学

お互いの自己紹介で和んだあと、早速、研究所の内部を見学させていただきました。

最新の研究設備や、標本庫、飼育されている生き物たちを前に、みんな目が輝いています。

図鑑の中の生き物が、目の前に

シュノーケリング・磯探索

目﨑拓真所長をはじめとする研究員の方々に導かれ、研究生たちはシュノーケリングと磯探索へ。

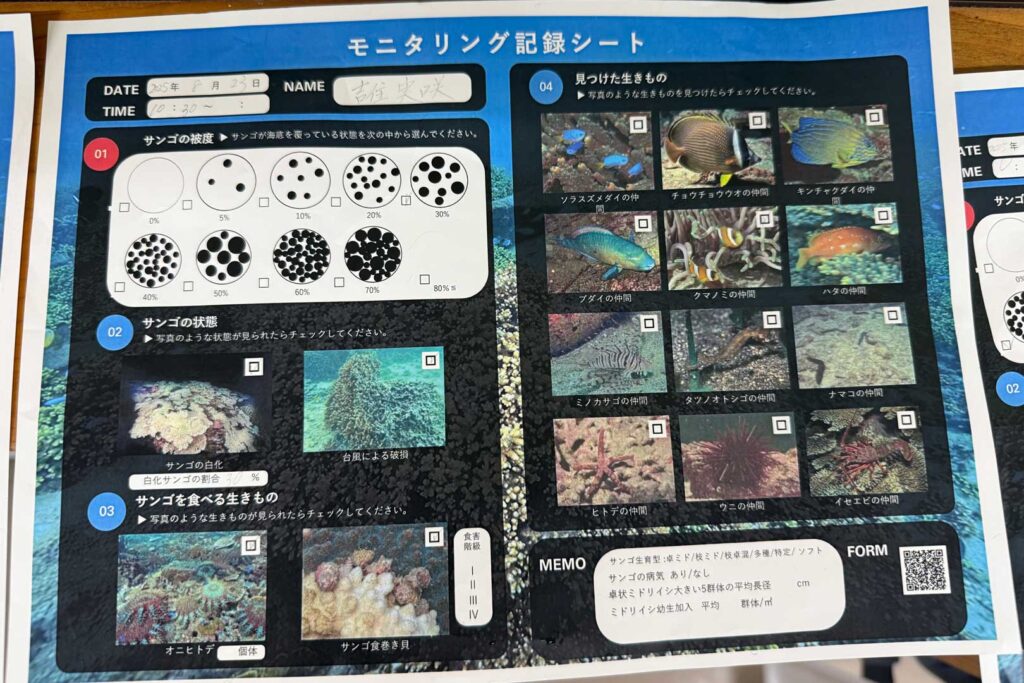

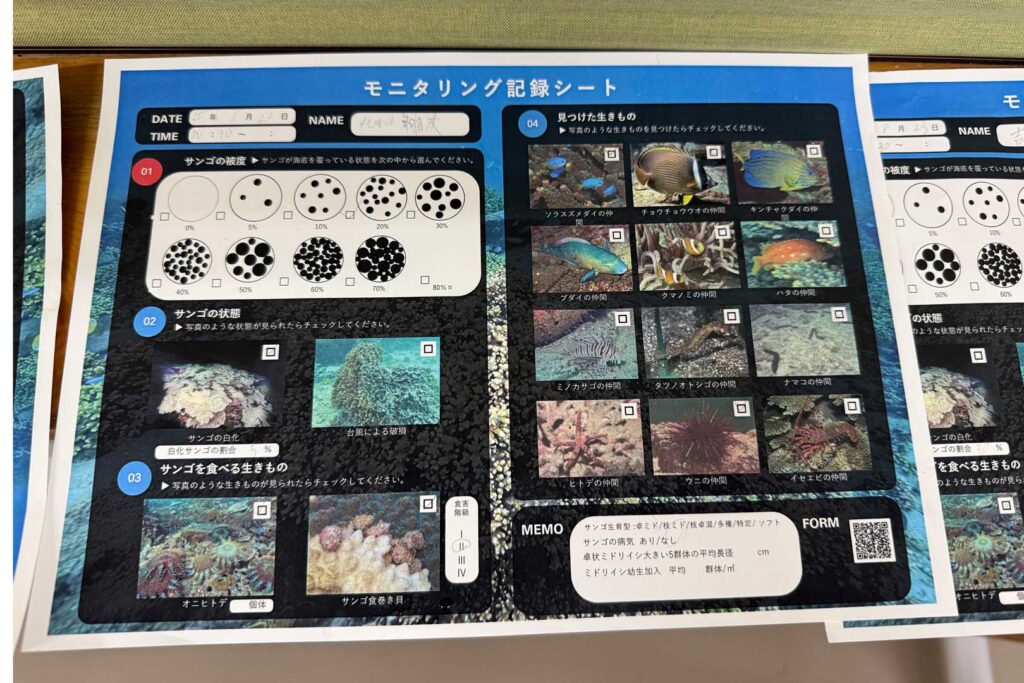

図鑑でしか見たことのなかった海洋生物やサンゴを観察し、サンゴが海底をどれだけ覆っているか(被度)を調べる「モニタリング」を体験しました。

まず、目﨑所長から、モニタリング体験の事前学習を受講しました。

事前学習のテーマは「高緯度サンゴ群集域の生態系の変化を知る | 海でモニタリング体験の事前学習と注意事項」

そして、ついに海へ!

シュノーケリングか磯探索か、各自で好きな方を選んで、研究所の目の前にある「スルギの浜」での実習です。

研究所前「スルギの浜」

シュノーケリング組は、水中で文字が書ける特殊な紙をボードにはさみ、海洋生物やサンゴを観察し、サンゴが海底をどれだけ覆っているか(被度)を調べたり、生物の種類や数などを記録したりする「モニタリング」に挑戦!

サンゴの被度を観察する研究生。持っているのは水中でも書ける特殊な用紙でできた「モニタリング記録シート」

一方、磯探索組も、思い思いの場所で生き物を探し、夢中になってフィールドワークを楽しみました。

研究所へ戻り、美味しいお弁当で昼食をとった後は、午前中の「モニタリング」体験で記録した内容をまとめる作業からスタートです。

モニタリングのまとめ

水中で記入した「モニタリング記録シート」

記入欄は、DATE、TIME、NAME

(01)サンゴの被度(0%から80%までの選択肢から選択)

(02)サンゴの状態(サンゴの白化、台風による破損、という状態が見られたらチェック)

(03)サンゴを食べる生きもの(オニヒトデ、サンゴ食巻き貝、のような生きものが見られたらチェック)

(04)見つけた生きもの(写真のような生きものが見られたらチェック)

(MEMO)

研究生たちが選択した「サンゴの被度」は総合的に20~30%

海洋生物同定実習「クラゲ」 戸篠主任研究員より

午後は、「海洋生物同定実習」と題して、3人の研究員の先生方からリレー形式で講義を受けました。

まずは戸篠主任研究員から、専門である「クラゲ」について。

海洋生物同定実習「イシサンゴ」 目崎所長より

続いては、黒潮生物研究所 目崎所長より「イシサンゴ」について。

海洋生物同定実習「八放サンゴ」 古井戸研究員より

最後は古井戸研究員より「八放サンゴ」について教えていただきました!

講義の後には、実際にサンゴの骨を取り出して観察も行いました。

こちらは「宝石サンゴ」

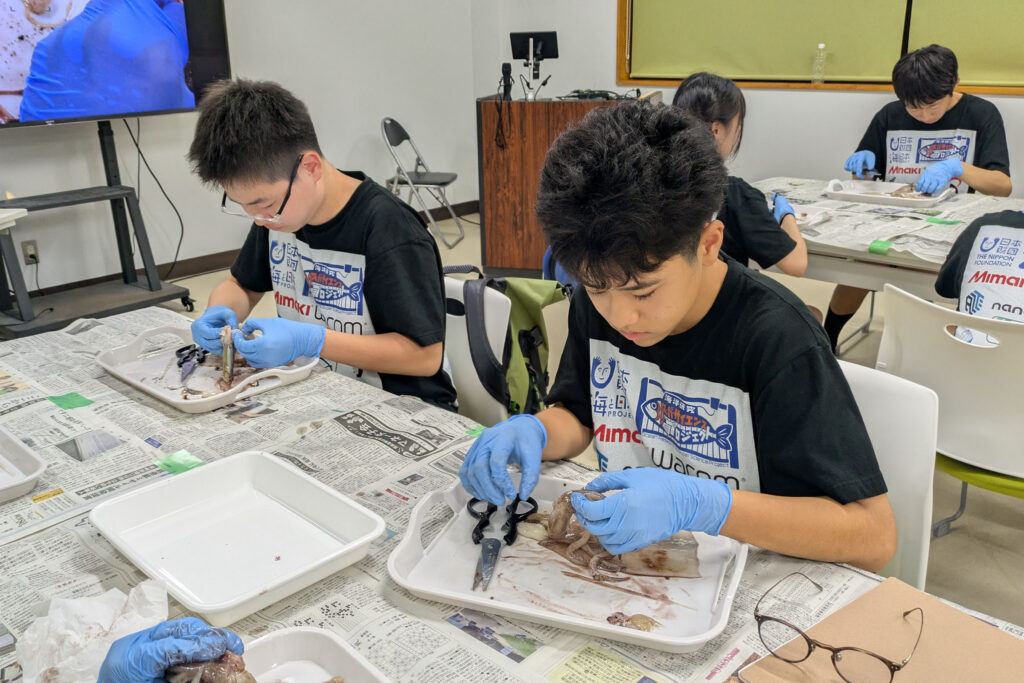

海洋生物同定実習「魚類(地域魚)の観察と解剖」

学びはまだまだ続きます。次は、魚類の観察と解剖です。

たくさんの魚の中から各自で好きな個体を選び、まずは「海洋生物同定実習」から。

同定とは:特定の魚が生物学的にどの分類群に属するかを明らかにすることです。

海洋生物の形や色、、模様、鰭(ひれ)の形状、体のつくりを詳しく観察し、資料と見比べて正しい名前や種類を特定。

研究員の方々が用意してくださった大量の資料や図鑑と照合することで、その魚の種類を特定していきました。

じっくり観察した後は、体の内部構造をスケッチしながら記録。

スケッチと魚類の解剖を通じて、生命の精巧な仕組みに迫ります。

ピンセットやハサミを手に解剖しました。

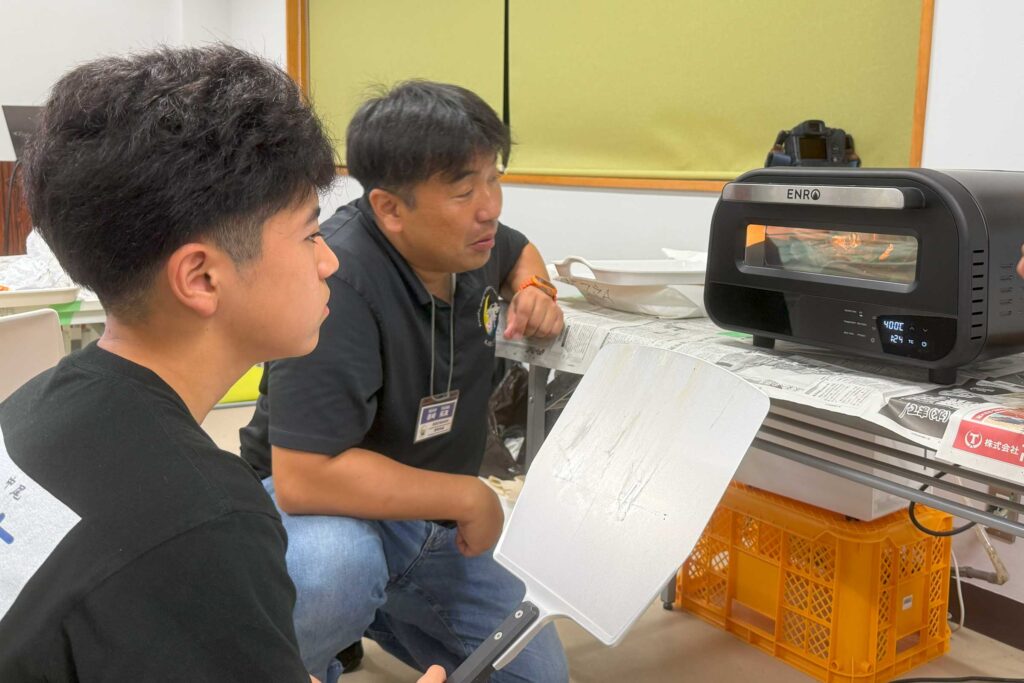

海洋生物を同定し、真剣な眼差しでスケッチに取り組む様子

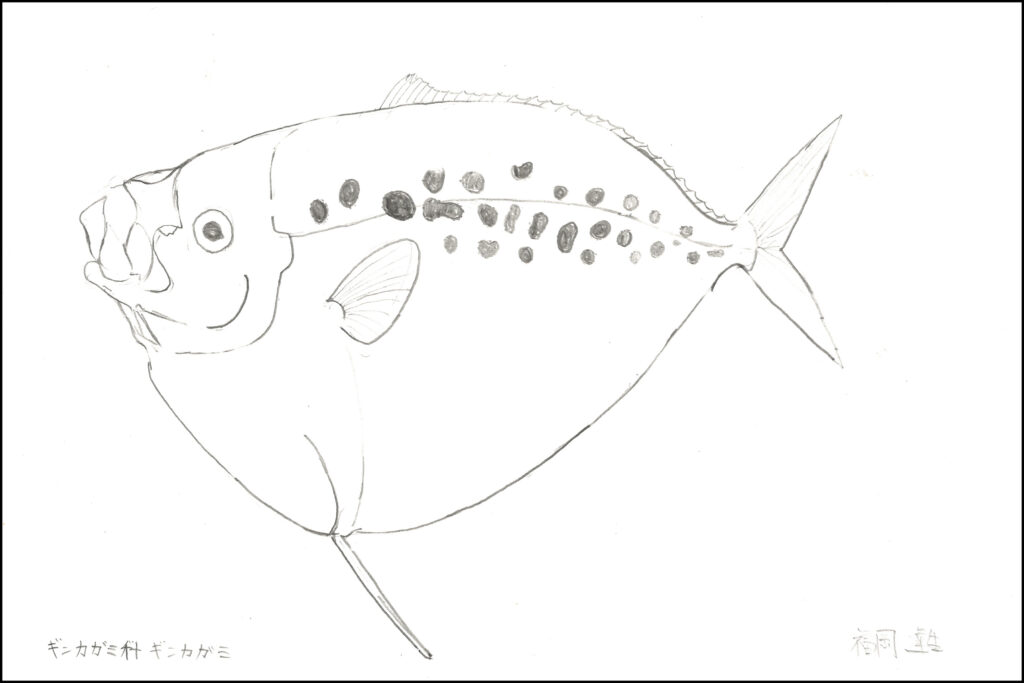

同定し、描いたギンカガミ科ギンカガミのスケッチ。

美術的なスケッチとは違い、情報の伝達やデータの視覚化を目的とした科学的で明確なスケッチを目的とします。

ヒレの形や位置、模様、棘のある生物の場合は、棘の数もしっかりと観察します。

食べる生物学「ピザ作りと海の幸」

そして、夕食は、楽しみにしていたピザ作りです!

あらかじめ研究所の方が用意してくださった生地を伸ばしてソースを塗り、具材をトッピング。研究所のピザ窯で、一枚ずつ丁寧に焼き上げました。

香ばしい匂いが広がり、焼き立てのピザを頬張る研究生たちの笑顔もとろけるチーズのよう✨

地元でとれた魚の新鮮なお刺身や、シマガツオのたたきも並び、豪華な夕食をいただきました。

自由探求時間

夕食後は、「自由探求時間」です。

解剖の続きをする研究生、研究所内の見学、水中ドローンの使い方を教わる研究生、港で釣りや採集に挑戦する研究生など、それぞれが自身の探求心に従って活動しました。

解剖の続き

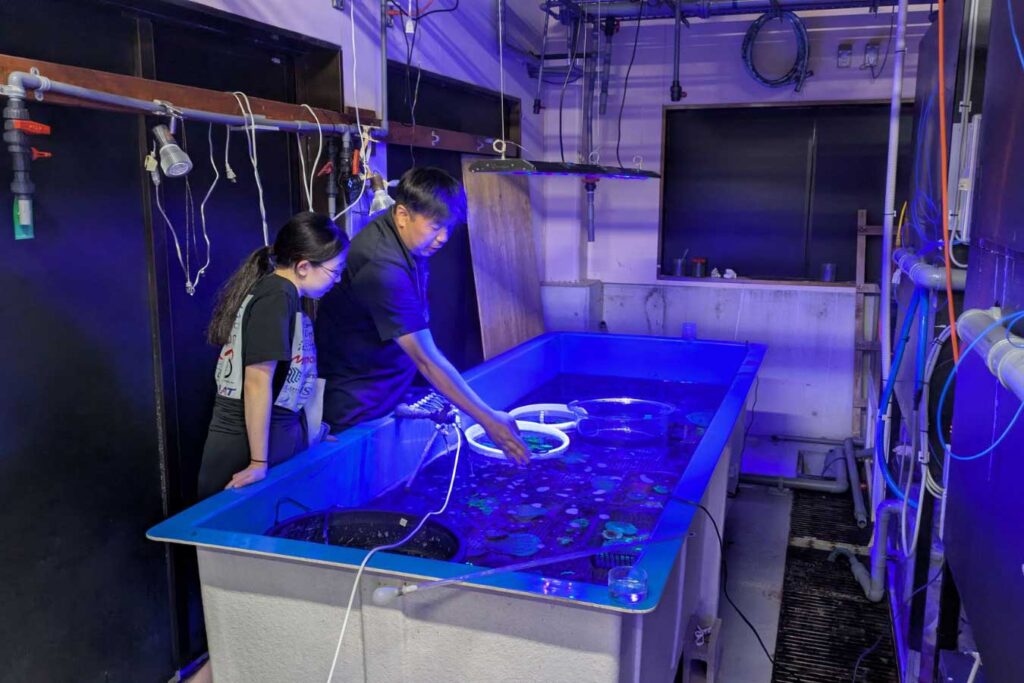

研究所内の見学 蛍光色を発するサンゴなどを育成する水槽を前に

港で釣りや採集

2025年8月24日のプログラム

合宿3日目、日曜日も朝から精力的に活動を開始しました。

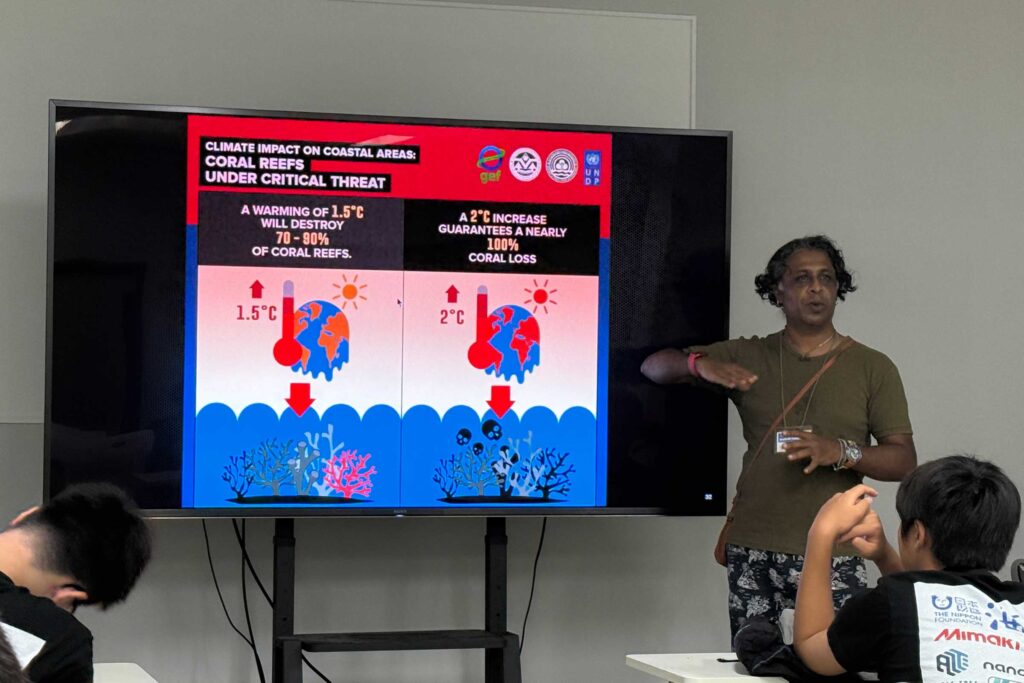

世界の気候変動とサンゴ シャシャンク研究員より

まずはシャシャンク研究員による「世界の気候変動とサンゴ」のお話から1日が始まります。

講義の中では、Netflixのドキュメンタリー『CHASING CORALチェイシング・コーラル -消えゆくサンゴ礁-』の一部を見せていただきました。

とても感動的な内容で、シャシャンク研究員は「何度見ても涙してしまうほど、おすすめの作品です」と語ってくださいました。

ワークショップ「微小貝探し」/個別面談

続いて、レクチャールームでは2つのプログラムが同時進行で行われました。

一つは、砂の中から数ミリほどの小さな貝殻を探し出すワークショップ「微小貝探し」です 。

研究生たちは実体顕微鏡を覗き込み、集中して砂の中の宝物を探していました。

もう一方では、今後の研究テーマの方向性を決めるための個別面談が一人ずつ行われました 。

昼食のお弁当をいただいた後、午後は3台の車に分乗して土佐清水市へ移動しました 。

専門家との対話で「好き」を極める。独創的なマイプロジェクトが生まれる瞬間

本プロジェクトの最大の特色は、参加する中学生が自身の興味・関心を起点に、約8ヶ月かけて一人ひとつの海洋生物について徹底的に研究し、研究発表としてアウトプットする点にあります。

合宿中には、大阪海遊館以布利センターや足摺海洋館SATOUMIといった施設を訪問し、生物学的知見を広げました。

黒潮生物研究所の研究員の方々を主とした専門家との対話を通して、これから本格的に取り組む個々の研究テーマの足掛かりとなる大きな経験を得ました。

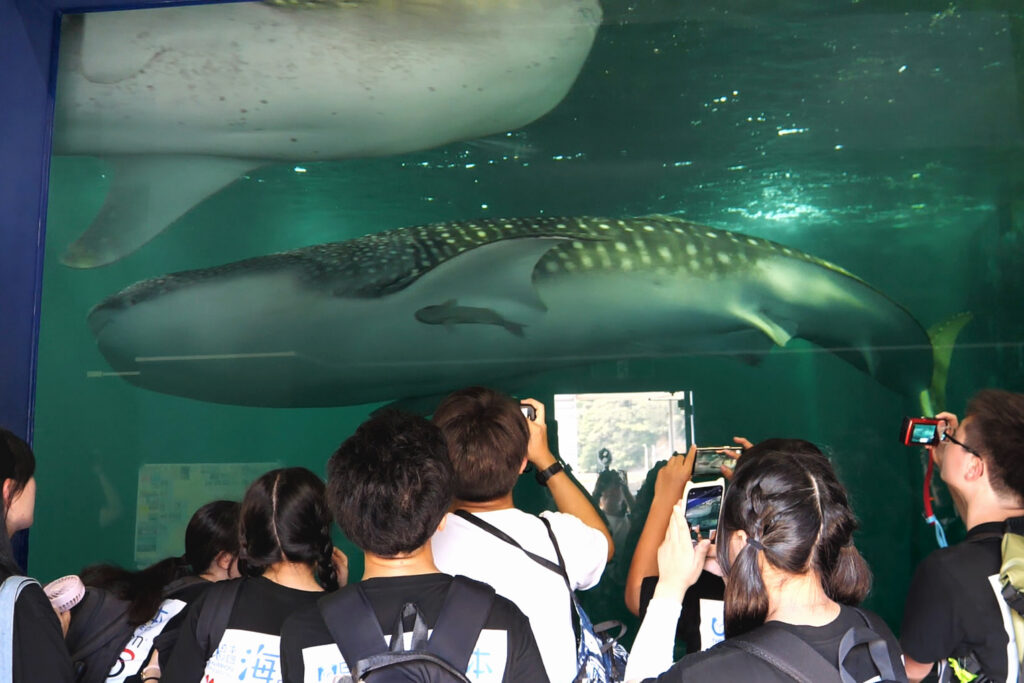

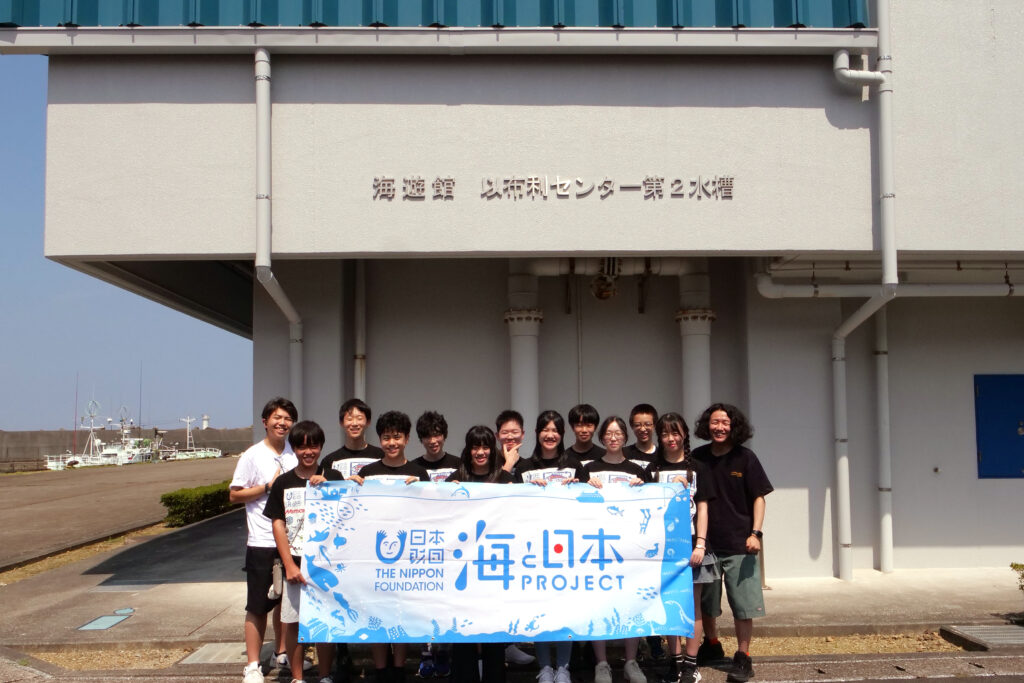

大阪・海遊館 海洋生物研究所以布利センター

大阪海遊館 海洋生物研究所以布利センターで、ジンベエザメなどの海洋生物を熱心に見学する研究生

高知県立足摺海洋館SATOUMI

続いて、「高知県立足摺海洋館SATOUMI」へ 。

高知の豊かな海を再現した美しい展示を楽しみました。

開催中の企画展「ざまな深海展」では、貴重な深海生物の標本なども見ることができ、研究生たちは大興奮の様子でした 。

イカの解剖と解説 戸篠主任研究員・古井戸研究員より

研究所に戻った後の夜のプログラムは、イカの解剖と解説です 。

研究員の方に教わりながら、イカの体の構造を詳しく観察しました。

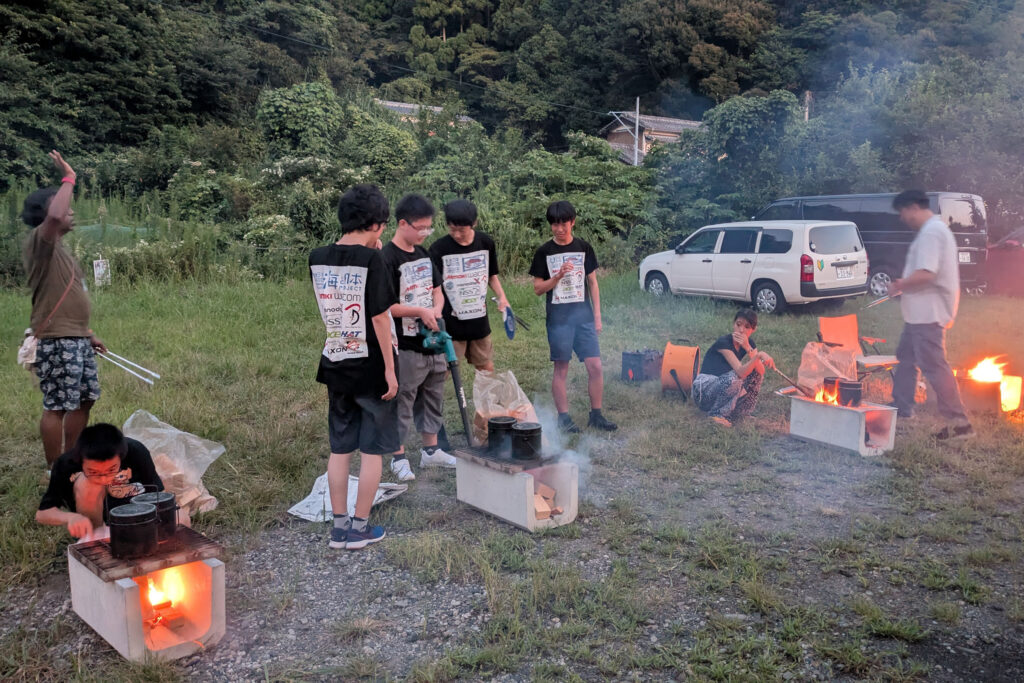

「イカカレー」づくり・飯盒炊さん

そして夕食は、自分たちが解剖したイカを使った「イカカレー」作りと「飯盒炊さん」 。

研究所の方々と協力しながら、火起こしからチャレンジして炊きあげたご飯とカレーの味は格別でした。

研究所での最後の夜。すっかり打ち解けた研究所の方々との楽しいお話は尽きることがありませんでした。

参加した研究生からの声

- 一番私にとって良かったアクティビティはシュノーケリングでした。なぜなら、きれいなサンゴが見れ、魚といっしょに泳ぐという経験が思い出に残ると思いました。海中にはどのような生態系が生きているのかがわかり、他の海と比べ生きている生物が異なるので、高知の海に何がすんでいるのか知れたことがおもしろかったです。

- とても楽しかった。私の研究対象がサンゴだということもあり、研究所の方々には非常にお世話になった。また、アクティビティはどれも班員とのコミュニケーションが重要となったため、必然的に今まで話したことがなかった人とも話せた。みんなのことを知れたし、話せたしでこの合宿に行けてよかった。

- 予想していた南方系スズメダイはもちろんのこと、ハリセンボンやイシガキフグなど憧れの魚が獲れてとても楽しかった。また、最後まで僕のやりたいに付き合ってくださった皆様に感謝を伝えたいです。

- 3Dの授業も、研究所での体験もとても興味深くて勉強になったのですが、私にとって1番貴重な体験ができたのは、以布利センターです。以布利センターは、水族館に行く予定の魚を水槽や人間に慣らす為のものだと思っていたのですが、実はそれだけでなく、これから魚の医療が発達した際の為でもあるということに納得しました。

- 一番勉強になったことは、黒潮研究所の研究員の方たちの講義です。元々サンゴが生きているということすら知らないくらいの知識で参加しましたが、初歩的なことから分かりやすく講義をしてくださり、とても勉強になりました。