佐々木蒼大さん【4期生紹介】

神奈川県中学2年生

研究対象:ウツボ

テーマ:ウツボの「第二の口」

――プロジェクトに応募したきっかけを教えてください

一期生の時から興味がありました。小学6年生の時に3D を使う体験をしたのが楽しくて、またやりたいと思っていました。

普段は本物の魚の骨を観察していましたが、今回は3D を使って、色々な角度から観察してみたいと思い、応募しました。

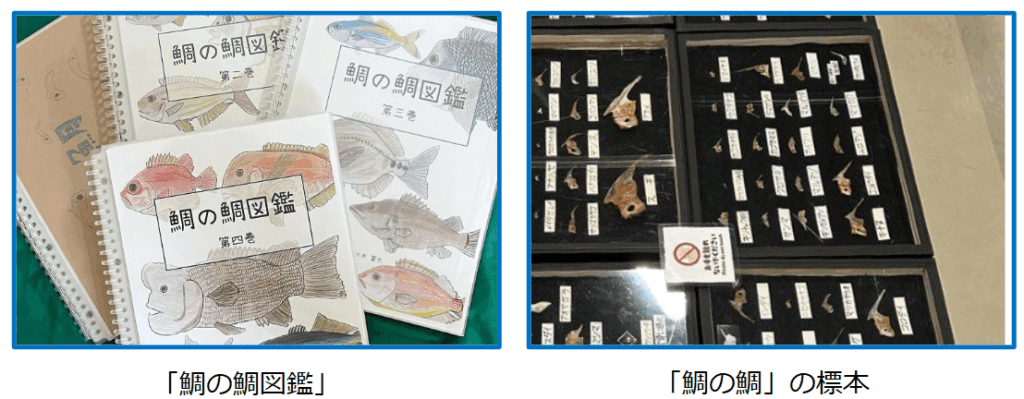

僕は「鯛の鯛」図鑑を作り続けてきました。

「鯛の鯛」とは、魚の胸びれを支えている骨で、肩甲骨と烏口骨の2つの骨がくっついてできています。魚のような形をしているため、この名前がつきました。

小学5年生から集め始めて、現在275種以上の鯛の鯛を持っています。図鑑は7巻まで完成しています。

――研究対象を選んだ理由は何ですか?

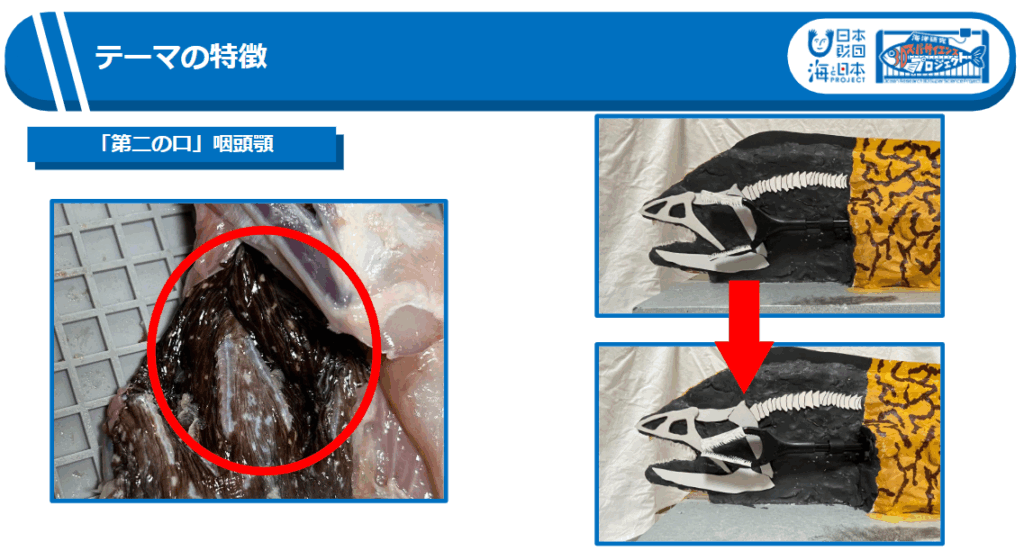

ウツボは咽頭顎という口の奥にもう一つの口のような構造があり、それを3Dで調べてみたいと思ったためです。

また、普段は魚のヒレを支える骨を研究していますが、ウツボはヒレがない魚なので、それを研究してみたいと思いました。

――どんな点に工夫して研究に取り組みましたか?

ウツボの咽頭額を制作しました。小学生の時に作った模型より、ウツボの咽頭額がひとめでわかるように工夫しました。

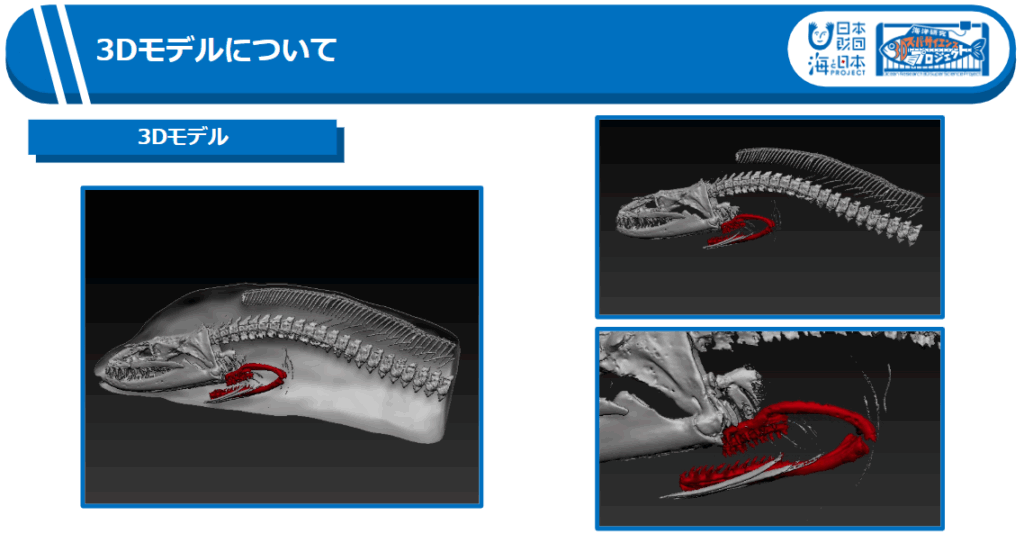

ウツボのCTスキャンデータから、外観や骨格のデコボコをブラシやダイナメッシュなど用いて自然な形状にしたり、

ひと目見ただけで分かるように咽頭顎の部分を赤色に変えました。

これ3Dプリンターを使って立体にしたのがこちらです。

立体にすることで実際に手に取って咽頭顎の位置などを知ることができます。

Dモデルにしてみると、咽頭顎は鋭い歯の生えた口のような構造であることが分かります。

また頭骨や脊椎骨なども3Dモデルにしたり、咽頭顎を赤色にすることで、咽頭顎と他の部分の位置関係がよりはっきり分かるようになりました。

左右に2本ずつ歯の部分を支える骨がある点などからウツボの咽頭顎は他と比べてかなり特殊な構造になっていることが分かります。

工夫を重ねていくうちに自分が望んでいる形のモデルへと変わっていくのが楽しかったです。

現在ウツボは日本各地の水族館や博物館で見ることができますが普段は岩陰に隠れていて注目されるような魚ではないため人気があるというわけでもありません。

今回作成したこの3Dモデルを使って、普段はあまり注目されていないウツボにも体内にある第二の口咽頭顎というとても面白い構造を持つ魚であることをみんなに伝えたいです。

――プロジェクトで特に思い出に残っていることはありますか?

8月の合宿で、勝浦での博物館見学や民宿での交流がとても面白くて、印象的でした。